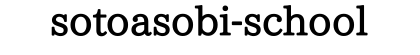

前日までの準備と計画で8割の安全が決まります。

残りの2割を決める私たち保育者の動きと連携について共有し、安全に水辺の活動を楽しんでいきましょう。

事前準備・計画

1.安全のための装備

アクアシューズ

私たちが子どもの頃とは違い、安全のために足を保護するためのアクアシューズは水辺の活動では必須です。

アクアシューズ、マリンシューズといった名称で比較的安価で売られています。

そんなに高いものでなくてもいいと思います。

ホームセンターのレジャー用品コーナーで販売されているもので充分です。

ただ、生地が擦れて耐久性という点では値段相応だと感じます。

反対にこれは不可といった商品は、隙間が多く、砂利が入ったり、保護の役目を果たさないものは避けた方がいいでしょう。

ラッシュガード

紫外線対策や肌の保護の観点から、滝山ネイチャークラブではラッシュガードの着用を推奨しています。

実際、子どもたちが水生生物を捕獲するときに行うガサ入れは、写真のように草で足を痛めることもあるので、特にハードに遊ぶ子どもは下半身のスパッツタイプのラッシュガードはとても有効です。

ラッシュガード以外の衣類を着用したままの着衣泳は危険です。

滝山ネイチャークラブでは、Tシャツやパーカー、半ズボンなど、ラッシュガード以外の普通の衣類を着用したままの入水は禁止しています。

ライフジャケット

ハードな活動の際には必須のライフジャケットですが、正しく着用するためのレクチャーを受講することをお勧めします。

ライフジャケットは万能ではありません。

実際に、ライフジャケットを着用してプールで死亡した事例もあります。

リスクを押さえて、安全のための装備を整えて、安全の質を高めていきましょう。

2.計画と段取り

活動内容を時間軸に落とし込んだだけの計画立案ではなく、対象・規模・目的に応じて活動を総合的にイメージする、プログラムデザインが必要です。

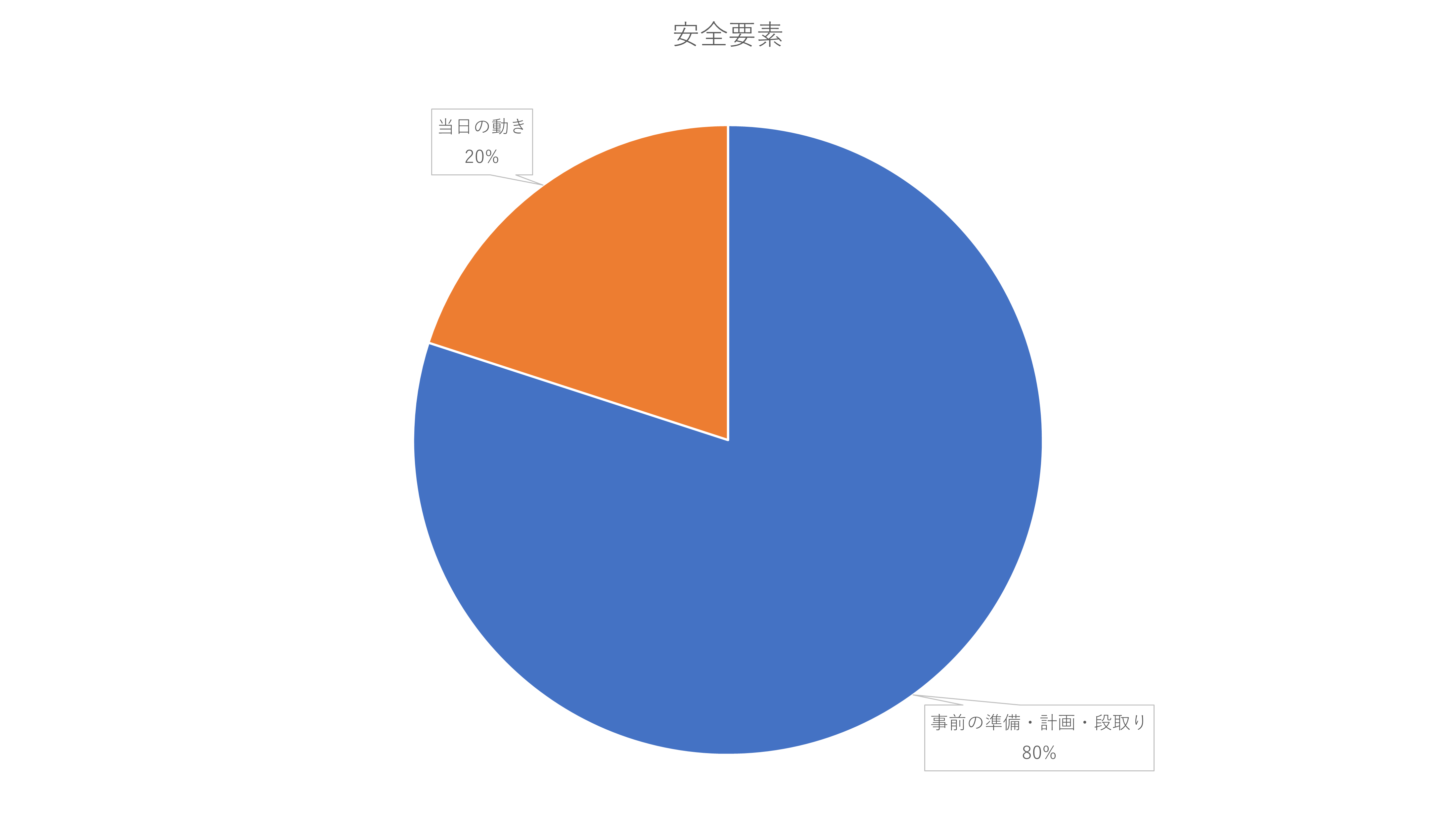

フィールド選び

安全であること

対象に合っていること

子どもたちが遊べる環境であること

ストレートで見通しが良く、水質のきれいな所

具体的な八王子の川で言うと、北浅川と南浅川が合流して浅川となる、市役所前から下流は初心者には危険です。

熱中症対策の観点からも、上流域に行けば行くほど、木陰が期待できますが、移動時間、アクセスの問題もあり、総合的に調査・選定する必要があります。

また、川のメカニズムとして、人工物がある個所は危険だと言われています。

テトラポットやコンクリートがある所はリスクがあると認識しておいた方がいいでしょう。

田舎の河川がきれいだとは言えず、下水が完備されておらず、生活雑排水が河川に流れている所もあるので、地域の状況や国土交通省の水質調査、水生生物調査など、総合的に判断する必要があると言えます。

下見

・周辺も含めて

子どもは予想外の行動をします。どこに行ってしまうかも分かりません。子どもを見失った場合、周辺を含めて下見しておくことで、現地の危険や周辺の状況を把握しておきましょう。

地元の方の情報など、コンタクトできる場合には、あらかじめ危険個所など聞いておくといいでしょう。

・当日と同じ条件で

平日に開催するなら平日に、春に行うなら春に下見しましょう。条件が異なると当日は下見の際と大きく状況が異なる場合もあります。

・直前に

野外の場合、特に川の活動など、前日の雨で増水していることもあります。

危険が予想される場合は直前に下見を行うことをお勧めします。

活動の流れ(イメージトレーニング)

園や団体によって、多少の違いはあれど、この流れを踏まえることが事故のない活動につながります。

・具体的に詳細まで

・役割

・子どもへの指示

・持ち物、準備する物

・パターン別に

1.トイレ、着替え

活動中にトイレに行く、職員がついていく、人手が欠ける、大きなリスクです。出来れば活動前にトイレを済ませましょう。

これも当たり前のことですが、ちゃんと着替えをさせましょう。

着衣泳は危険です。水着の上にはおるなら、水切れのいい専用のラッシュガードにしましょう。

帽子、アクアシューズ、タオル、水筒を持って移動します。

2.準備体操

水辺の活動の前には準備体操を行いましょう。

水辺の活動に期待を持たせ、一旦集めて、落ち着かせ、楽しいけれど危険も伴う活動であることの意識付けとなります。

3.ライフジャケット、アクアシューズの着用

準備体操が終わったらライフジャケット、アクアシューズの着用を改めて確認し、子ども同士確認し合ったり、最後は職員がチェックします。

4.水慣れ

足から入水し、手、顔、頭、胸の順に水をかけ、水慣れを行う。

急に飛び込んだりしないこと。レクリエーションを通して、楽しく水を掛け合ったりして、少しずつ水に慣れていくようにします。

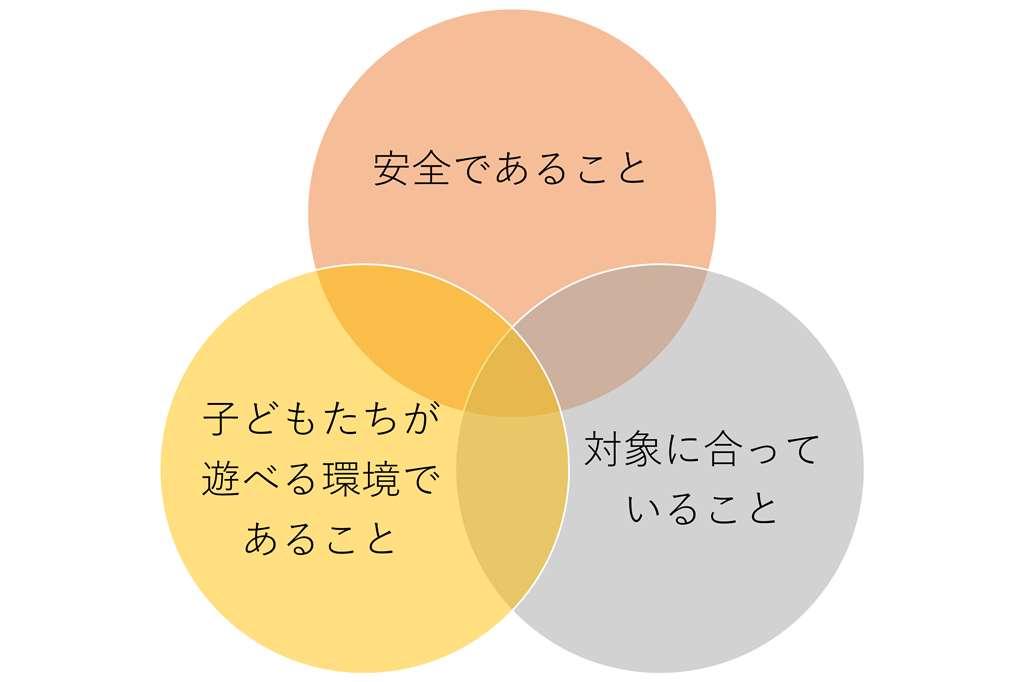

5.川遊びの活動時間

活動時間(入水時間)は15分からどんなに長くても30分といったところでしょうか。

初心者は時間で切り上げるのも一つですが、専門性が高い経験者は状態を見て判断します。

現場のプログラムマネージャーが子どもたちの遊びの状態や気象条件(日照や気温、風の有無など)、その他職員からの情報など総合的に加味し、休憩のタイミング、活動の切り上げ、場所の変更など判断し、職員に連絡、子どもたちに合図を送り、実施します。

時間だけ見て上がる時間だからと活動を切り上げるのは、子どもの特性の理解に欠け、監視的保育です。

当日の動き

セーフティートークの重要性

危険度の高い活動の前には必ず事前のセーフティートーク(注意説明)を行う。

(1)一旦集めて一斉に行う。

(2)簡潔に対象者が理解できる分かりやすいように

(3)活動中も必要に応じてその都度行う。

セーフティートークの内容

(1)危険について

(2)禁止、制限事項

(3)活動の流れや手順など

適切な人員配置

(1)人数の多いところ

(2)活動の中心

(3)危険、配慮が必要なところ

人数確認(人数点呼のタイミング)

(1)活動の始まる前

(2)活動を変化させる時

(3)活動を終える時

監視・観察の3K

事故は現場で起きます。

現場から離れると危険の予知、察知、回避が困難になります。

子どもから離れると表情や遊びの様子から健康状態の確認、心理状態の読み取りが困難になります。

だから私たちは、子どもたちと遊びの現場の近くに足を積極的に動かし、情報を収集することに努めるのです。

危険

・転倒の危険

・溺死の危険

・見失い、流される危険

・不審者対応

健康

水辺の活動だから体は冷えても、熱中症にならない訳ではありません。適時、こまめに休憩を取り、水分を補給させましょう。

・熱中症の危険

・低体温症の危険

気象

風や雲、雷鳴に敏感でないと自然気象の変化にいち対応することが出来ません。

五感で自然気象の変化に気づくには経験が必要です。

大人も野外での活動経験を積みましょう。

保育者の動き、役割、意識

1.目を離さない。

私たちは気を抜けない難度の高い崇高な仕事をしていることに自覚的であるべきです。ながらで出来るほど保育は容易ではありません。

職員同士、伝達・情報交換も必要ですが、おしゃべりに夢中になって視界に子どもたちが入っていないのは初歩的なミスです。

ホテルマン、ディズニーランドのキャストは決してお客さんに背中を向けません。何かあったらすぐに対応できるよう、お客さんに意識を集中しているからです。

2.顔を上げて周囲の状況を確認する。

一流のサッカー選手は足元のボールだけではなく、必ず顔を上げて敵の動きや味方のポジション、周囲の状況を見ています。

顔を上げて見渡す。

動作としては単純ですが、保育中出来ているかというとなかなか難しいものです。

目の前の子どもと他の子どもたちの様子を把握する。

事故が起きたのに気づかず、子どもと夢中になって遊んでいては対応が遅れます。

他の職員と連携し、チームで保育する上で必要な動作です。

ぜひ身に付けましょう。

木を見て、森を見る。

3.フットワークを軽く

野外で子どもは流動的に動きます。一所にいるなんてことはありません。それに合わせて保育者も動いて死角をなくしましょう。

様子によっては子どもたちの近くに行き、子どもの様子、遊びの状態、一人一人の心理状態や健康状態など、内面の変化に気づけるようにすること。

4.個別対応と必要人員

個別対応で持ち場を離れる際には、他の職員に声をかけることと、その時間帯は配置数が1名不足している状態であることを認識すること。

5.状況に合わせて保育体制を変える

一度に2件同時のリスクに対応出来るスキルを身に付けましょう。

大きな怪我でなくても、トイレに付き添う職員が1人欠けただけでも現場はリスクです。

配置数が不足している状態であることを認識した職員は、少ない人数で子ども全体を見るポジション、役割、保育内容に切り替えること。

そこにもう1件、転んで小さな怪我をした子が出ても対応できる経験とスキル、余裕が求められます。

そのためのチームの連携、チームで保育する力を高めましょう。

しかし、3枚目のカードはありません。

3件目のリスクが発生した場合には、活動の規模縮小、時間短縮、最悪の状況では、活動中止も念頭に置きましょう。

目の前の子どもの状態、現場の状況をしっかり把握し、安全な水辺の活動にしていきたいと思います。

ぜひ保育者自身も、目の前の子どもと向き合い「考える保育」「自ら判断する保育」フットワークを軽くして「現場を見る保育」を行い、安全で子どもたちも満足する水辺の活動を目指していきましょう。

最後に、子どもを連れて水辺の活動を行うすべての保育者・指導者が読むべき事故報告書です。

目の前で大事な子が浮き沈みし、見えなくなるのです。

こんな悲惨な事故をなくすため、ぜひ読んでおきましょう。