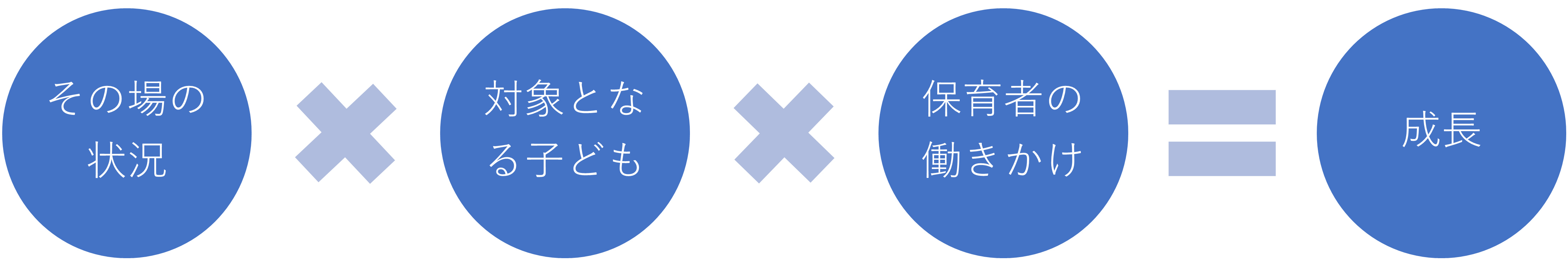

保育の難しさは、個人差の大きい子どもを対象にしていることと合わせ、状況に応じて働きかけを変えなければならない点でもあります。

保育者の判断力が求められるからです。

では、その判断基準は?

そう、保育理論が必要なのです。

保育者個人の勝手な判断で良くない行為をされては困るのです。

一生懸命やっても、論理的に間違っていてはその行為、保育は評価されないのです。

滝山ネイチャークラブの森のようちえんには、独自の保育理論があります。

3つの基本的な柱を基に、それぞれ3つの視点で大事なことを押さえます。

1.自然環境

(1)変化と刺激に富んだ、魅力あふれる環境)

(2)発達に見合った安全な環境

(3)安全な場所から未知の領域へとつながる、挑戦と成長が期待できる環境

2.プログラム

(1)Playful Pedagogy(楽しく遊びながらの教育)

https://taki-nature.com/sotoasobi-school/playful-pedagogy/

(2)guidedplay(遊びの盛り上がりに応じた、時間で管理しない保育)

https://taki-nature.com/sotoasobi-school/guided-play/

(3)対象に応じて環境を再構成し、働きかけを変えていく柔軟な保育

https://taki-nature.com/sotoasobi-school/%e5%af%be%e8%b1%a1%e3%81%ab%e5%bf%9c%e3%81%98%e3%81%a6%e5%83%8d%e3%81%8d%e3%81%8b%e3%81%91%e3%82%8b-2/

3.保育構造

(1)少人数で行う野外教育

(2)幅広い年齢で構成される異年齢の保育

(3)チーム保育(スタッフはもちろん、保護者や地域の方々をも含む、大きなチームで子どもを見守り、連携して育てていくという考え)

もちろんこの理論を基にして、誰でも出来るわけではありません。

出来る出来ないが重要なのではありません。

出来るように目指して向上心を持ち続けるということが重要なのです。

保育者個人の能力や経験値によって最大限のパフォーマンスを発揮するのです。

個人の能力の差や個性をチームで認め合い、補完し、チームとして目的を達成し、最大限の効果を発揮しようとするところが滝山ネイチャークラブのやり方と言ってもいいでしょう。

保育は個人種目ではなく、団体競技です。

保育理論を基に、その場の状況で判断する難度の高い保育をチームで行う。

うまく機能しているかと言えばまだまだです。

でも私たちはその先にある子どもたちと保護者の皆様、そして私たち保育者の喜びと幸せを追求していきたいと思います。

森のようちえんの滝山ネイチャークラブ

代表 堀岡正昭